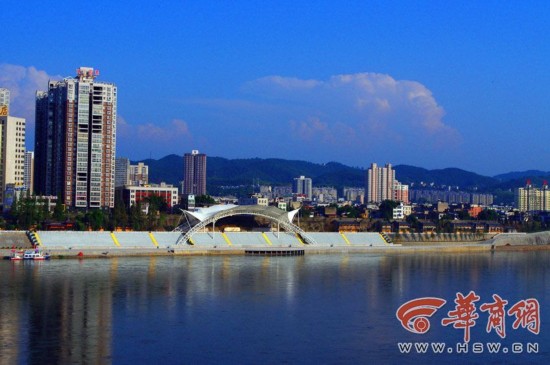

安康市区,蓝天白云映衬下的汉江穿城而过

中线工程70%的水来自陕西

为保障一江清水安康成立“环保110”

商洛牺牲GDP,汉中投入45亿元

2013年2月21日,在国务院新闻办举行的新闻发布会上,时任陕西省省长娄勤俭介绍陕西省经济社会发展情况及重大水利工程建设等方面情况时表示,陕西有一个最大的责任就是要保证一江清水送北京。因为陕南三市28个县都处于水源地,南水北调70%的中线水是由陕西提供的。

南水北调工程主要解决我国北方地区尤其是黄淮海流域的水资源短缺问题,通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局,以利于实现中国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。南水北调中线一期工程于2014年12月12日正式通水,今日是通水两周年纪念日。

据国务院南水北调办最新发布的数据显示,中线一期工程自2014年12月12日正式通水以来,已经累计输水60.9亿立方米,惠及北京、天津、河北、河南沿线4200多万居民,18个大中城市因此项工程而受益。监控数据显示,中线源头水质稳定,一直保持在Ⅱ类以上水质。

集雨面积5平方公里以上的1037条河流、2051名河长、2015名网格管理员、132家重点污染源单位及汉江断面水质实时监控纳入平台进行“网格化”管理

安康“环保 110”共护一江水

1952年10月30日,毛泽东视察黄河时说:“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的。”61年后的2013年,“南水北调”东线一期工程正式通水,这场被誉为人类有史以来规模最大的调水工程,使江苏、安徽、山东约1亿人用上长江水。

2014年12月12日14时32分,南水北调中线一期工程正式通水,70%供水来自陕西。陕南安康是南水北调中线工程的重要水源涵养地。自此,穿城而过的汉江水,与京津冀豫沿线10余座大中城市、4200万人民的安全饮水问题,产生了不可割裂的关联。

一条江改变一座城。两年过去了,这座曾为南水北调工程作出巨大贡献的城市,发生了怎样的变化?

安康市区段的汉江公园

“水说安康”

从一瓶水解读一江水

2015年5月,印度总理莫迪访华,第一站选在国家主席习近平的故乡陕西。在陕西西安,“习莫会”的晚宴桌上,有心者留意到,莫迪到访喝的第一瓶水,正是来自安康的“真硒水”。今年7月5日,中国外交部陕西全球推介活动在北京举行,陕西省省长胡和平在活动推介词中,着重地介绍陕西丰沛的水资源。与会记者发现这次推介活动现场所用的瓶装水,就是产自安康的“真硒水”。

富“硒”是安康水最独特的个性,而因为“南水北调”工程,安康水承载的使命不言而喻。

安康地处陕西省东南部,位于川、陕、鄂、渝四省市结合部,北靠秦岭,南依巴山,汉江流经全境,形成“两山夹一川”的地形地貌。安康市辖1区9县,面积2.35万平方公里,总人口308万。在国家重大战略定位中,安康是国家主体功能区建设试点示范市、南水北调中线工程重要水源地,也是中省规划的区域中心城市、综合交通枢纽和现代物流中心。2014年1月,国务院总理李克强在安康市视察时称赞安康是“秦巴腹地的一颗璀璨明珠”。

安康水资源丰富,长江第一大支流——汉江由西向东横贯全境,由石泉县入境,经7县区,于白河县白石河口以下10千米处出境,境内流长340公里,河网密度为1.43千米/平方公里,一级支流23条,二级支流31条,流域面积5平方公里以上河流941条。水资源总量262亿立方米,占陕西省水资源总量的58.9%,占丹江口水库来水总量近70%。

一份来自安康市发改委的资料显示,按照规定,环境监测部门每月定期对安康境内石泉、安康、月河、旬河、白河、坝河口、界牌沟、洞河口八个断面的水质进行监测,除月河、旬河、坝河口监测断面水质目标为Ⅲ类,其他均为可直接饮用的Ⅱ类水质。监测项目:水温、pH值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等。监测数据显示各断面水质均达到水质目标要求,水质达标合格率100%,未发生重大水环境污染事故和因水环境引发的重大群体性事件,保证了南水北调水质安全。

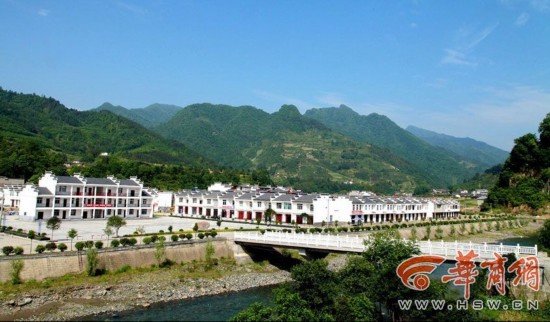

平利县洛河镇莲花台社区 ,桥梁、道路、给排水、供电、绿化亮化、社区中心等基础设施配套到位

“护水有招”

实行县镇村三级“河长制”

为进一步加强汉江干支流水质保护,2015年,安康市按照“属地管理、分段负责”原则,在10县区全面建立并实行县、镇、村(社区)三级“河长制”管理机制。

总河长由县政府主要领导担任,负责汉江水质保护工作的组织领导和督查考核,对全县河(沟)流水质状况负总责;责任河长由县政府分管环保和水利的副县长担任,受总河长的委托行使总河长职责;河长由各镇镇长担任,对辖区内河(沟)流水生态、水环境持续改善负责,是“河长制”实施的责任主体;巡河长由各村(社区)主要负责人担任,负责本村(社区)河段日常巡查和垃圾清扫保洁工作,对乱排、乱倒等污染水环境不文明行为进行劝阻和制止等。同时,环保、水利、住建、农业等相关部门做好执法监管、行业指导、整治工作,形成工作合力,确保河长制管理工作有力有效开展。

目前,安康全市已有2051名河长上岗,与“河长制”配套的主体责任、水质监测、联席会议、联合执法、案件移送、监督检查、危险化学品监管、目标考核、责任追究及“网格化”管理等管理制度也在不断完善。同时,2051名“河长”、责任领导及其联系方式已纳入安康市南水北调环境应急处置指挥中心管理平台,第一时间通过指挥平台调度、指挥现场处置,推进“河长制”执法管理工作。

与此同时,安康市委、市政府率先建立了副县级规格的安康市南水北调环境应急指挥中心和环境应急物资储备库,主要承担安康境内环境应急管理工作,开展环境风险防范,重点环境污染源、风险源监控预警,组织协调指挥突发环境事件的应急处置,负责环境应急物资材料的储备、调度和补给,组织环境应急人员专业培训和应急演练。

中心整合了全市公安、水利、安监、气象、规划等部门信息数据,把境内集雨面积在5平方公里以上的1037条河流、2051名河长、2015名网格管理员、132家重点污染源单位及汉江断面水质实时监控情况纳入平台的“网格化”管理体系,形成各部门统一调度、齐抓共管的大环保工作格局,成为保护南水北调汉江水源水质安全的“环保110”。

平台运用互联网,依靠大数据、云计算技术,安康的数字环保、智慧环保雏形基本形成。中心运行以来,共接处、回复1800余件次群众投诉,发现并处置在线监测异常数据73起,处理环境舆情158件,处理环境应急突发事件2起。

保护母亲河”专项行动,环保志愿者拾捡江堤内的垃圾

“发展之道”

经济发展实现绿色崛起

为了保证汉江水质达标,近些年安康已经累计关停“两高”企业300余家、直接减少产值近300亿。而据了解,2014年安康完成的生产总值只有689亿元。

“护水”在发展之前,但不等于停滞发展。据陕西省统计局统计资料显示,今年前三季度,安康市经济稳步提升,实现生产总值、第二产业增加值、规上工业增加值增速、非公经济占GDP比重、农村常住居民人均可支配收入增速等5个全省第一,经济发展继续保持强劲的增长势头。

“安康跃入全省发展速度前列,得益于我们坚持立足生态优势,坚定绿色发展之路,奋力追赶超越,实现绿色崛起。”市委书记郭青说。

安康限制开发区域和禁止开发区域面积达91.9%,此背景下如何发展工业?几年来,安康推进富硒产业、生态旅游、山林经济、涉水产业、劳动密集型产业发展,以绿色、循环、低碳为标志的生态友好型产业在GDP占比达65%,其中富硒产业连年以30%的超高速增长,成为安康市生态友好型产业的首位产业。

值得一提的是,安康引入“飞地经济”模式,打破县区行政区划限制,通过规划、建设、管理和利益分配、项目引导等合作机制,引导限制开发、空间不足的县把重大项目向月河川道集中,加强区域统筹协调和优化产业布局,创新区域生态功能管理机制。

目前,白河、紫阳、岚皋、宁陕、镇坪5县在月河川道建设的“飞地经济园区”均被确定为全省重点建设县域工业集中区。截至目前,累计完成基础建设投资9.93亿元,完成征迁土地1580亩,已先后签约项目42户,落地建设项目13户,一批企业相继落户“飞地经济”园区。“飞地经济”已成为安康新型工业高地、就业创业平台、对外交流窗口、改革创新标杆。

富硒方面,安康建成了全国唯一的富硒食品开发国家地方联合工程实验室、中国富硒产业研究院和国家级富硒产品科技创新孵化器,确立了安康在全国富硒区域、富硒产业领域的“领头羊”地位。安康富硒产业产值连续四年保持30%的超高速增长,占GDP比重达30%。

近年来,安康大力发展生态旅游产业,倾力打造“一山(南宫山)一湖(瀛湖)一城(安康中心城区)”核心景区,使“秦巴明珠生态安康”旅游品牌逐步唱响。“十三五”期间,安康将着力培育旅游市场核心竞争力,以康养为目的,形成全市旅游业的全域发展格局,基本建成西部一流、全国知名的休闲度假胜地和旅游目的地。

近日,安康市委书记郭青在调研中表示,安康发展涉水产业具有得天独厚的优势,把以包装饮用水为重点的涉水产业打造成为安康生态经济新的增长极,形成与富硒产业并驾齐驱的新格局。

安康市市长徐启方说,安康把生态安全体系建设作为发挥生态优势的基础工程来抓,走出把生态好与发展慢、百姓穷画上等号的误区,始终把构建循环产业体系作为推进绿色发展的命脉,加快转变经济发展方式。

安康汉江边的龙舟文化园

“护水困惑”

资金缺口依然很大

“要保护水质,必然使企业入驻安康的环保门槛变高,使其经营成本加大,无形中将一些投资和项目拒之门外。”12月8日,在谈到护水困惑时,安康市南水北调办相关负责人坦承:“虽然我们在保护汉江水质上取得了一定成绩,但是依然面临艰巨的任务和巨大的压力。”

首先,水质保护与经济社会发展压力大。作为中线工程水源地的安康,即是主体功能区的限制开发区,又是集中连片贫困地区,发展底子薄,产业发展受限。一方面,要解决300万人的生存与发展与58.1万人的脱贫问题;另一方面,肩负着保护水质的政治使命与责任,在财力十分拮据的条件下,每年要拿出大量资金开展水污染防治工作。在双重压力挤压下,保护水质与推进经济社会发展面临巨大压力。

其次,水质保护任务艰巨。突发性污染事件时有发生,水污染隐患依然存在。十三五时期,按照问题导向,针对风险隐患,经过疏理,安康市需要治理的水污染防治项目362个,总投资需96.46亿元,其中治理类项目311个,风险管控类项目51个,包括工业点源、污水处理及配套、垃圾无害化处理、规模化畜禽养殖污染防治、种植业污染防治、生态清洁小流域建设、水产养殖污染防治、农村生活污染治理、河道综合整治,尾矿库风险控制、流动风险源控制、环境监测应急能力建设等。

再次,水资源保护监督监测能力亟待加强。目前水源区部分监测中心,特别是基层监测机构缺乏监测设备和移动监测能力,不具备有毒有机分析和跟踪监测调查的快速反应能力,缺乏远程监控手段,水质信息采集、传输、处理耗时长,而水源区保护监督管理任务越来越重,经济社会发展对水环境信息的需求越来越高,亟待提高地方监测中心的能力建设。

最后,资金缺口依然很大。项目建设存在工程欠款等遗留问题。由于《丹江口库区及上游水污染治理和水土保持“十二五”规划》涉及安康的6大类项目中仅有4大类有中央投资补助。为了加快项目建设,地方政府只能通过借、贷、垫资等方式推进项目建设。目前,市县财政已配套21个县级两场(厂)项目建设资金5.4亿元,尚有4.6亿元资金缺口。污水、垃圾处理年运行将达1.5亿元。加之“十三五”丹治规划拟纳入的项目匡算标准偏低,资金缺口进一步加大,将是长期困扰地方政府的难题。

“尽管如此,保护好汉江水质,确保一泓清水永续北送是重大的政治责任,这个责没有任何条件可讲,不管任务有多重,工作有多难,安康都要坚定实现保护好汉江水质的目标。”该负责人说。 华商报记者 王培民 王磊

陕西省汉中市,航拍汉中“一江两岸”风光。华商报记者 黄利健 摄

汉江发源于汉中,在汉中流域面积1.96万平方公里,占全市总面积的72.3%,有大小支流500余条,流域面积在500平方公里以上的河流13条。汉江出境水量126亿立方米,约占丹江口水库年均入库水量的32%。

上游县造成下游污染要受处罚

近年来,汉中市委、市政府把保障南水北调中线水源安全作为重大政治责任,全面推进依法治水、创新治水、全民治水,持续深入实施水污染防治。

在工业污染治理上,淘汰关停污染企业和生产线163家(条),实施污染深度治理项目275个,建设污染处理设施412台(套),全市国、省控重点源废水排放达标率达到95%。在生活污染治理上,提前两年实现市中心城区和10个县城“两厂(场)”全覆盖,城市生活污水、垃圾无害化处理率分别达到90%、99%。在面源污染治理上,累计清理城乡垃圾2.7万吨,新增污水管网180公里、改造污水管网730公里,新建镇、村集中式生活污水处理设施34个、垃圾处理设施48个。

对33个水功能区确界立牌、水质监测,水质全部达标;全面排查整治汉江、嘉陵江干流及主要支流入河排污口433处。“十二五”以来,累计完成造林绿化151.4万亩;治理水土流失面积1780平方公里,建设湿地保护区6.13万公顷,完成堤防主体治理118.35万亩,绿化水岸线368.7公里。

据汉中市环保局工作人员介绍,自2014年以来,汉中已累计投入资金45亿元,有效实施了汉江流域污染防治。目前,汉中市环保部门在汉江流域新布设了16个县区界水质考核监测断面,初步形成了全市水质监测网络,上游县造成下游污染,就要受处罚。

陕西省汉中市,夜色中的汉中“一江两岸”。华商报记者 黄利健 摄

“我是源头第一家,义务保护汉江水”

宁强县汉源镇大巴山深处的马家河村和曹家岭之间的山谷中,流淌着一泓清澈见底的溪流,这就是汉江的源头。

这股溪流从山上流淌下来,经过的第一户人家是马家河村民张邦贵家。如今的张邦贵已成了名人,不仅是因他家是汉江源头第一户人家,更重要的是10余年来为保护水源地,他坚持捡河边的垃圾,向游客宣传环保观念,来到这里的游客,无一不被他对环境保护质朴执着的做法、付出所感动。“大部分游客都挺好的,提醒后都不会再乱扔了。”张邦贵说。

张邦贵从知道自己是汉水源头第一户时起,他就想着能为保护水源做点什么,捡拾垃圾都是纯义务的。“我是汉水源头第一家,这里的水是要送往北京的。水从我家门前过,我有义务保护好它。”

据村里负责人介绍,10多年来,张邦贵一直在尽自己的力量,在维护着这条小河,在他的影响下,村里成立了“捡垃圾”小组,定期捡拾河边的垃圾,避免河水被弄脏。

张邦贵说,只要他身体还好着,就会和以前一样,定期捡垃圾。 华商报记者 袁小锋 摄影 黄利健

蟒岭绿道项目是去年商洛规划实施的生态休闲旅游项目,已成为广大市民休闲锻炼的又一好去处。 华商报记者 陈永辉 摄

丹江发源于商洛,商洛六县一区都属于南水北调中线重要水源涵养区。为保这一泓清水永续北上,商洛关闭污染企业,仅工业一项产值年减少约50亿元,去年商洛财政总收入只有45亿元。

治山治水 保护生态家园

在丹江流域丹凤竹林关镇,后山有一处名为桃花谷的地方,是当地一家3A级景区,这里住了17户人家。2010年7月23日,桃花谷一处山头上,连续的降雨使得山体垮塌。桃花谷水保科技生态示范园管理办公室主任雷锋涛说,经过6年的重建治理,目前桃花谷累计投入1.6亿元,昔日的穷山沟成了远近闻名的风景区,百姓的新家园。

商洛市“十二五”期间,累计实施造林绿化180.1万亩,治理水土流失面积1285平方公里,森林覆盖率达到了62.3%。

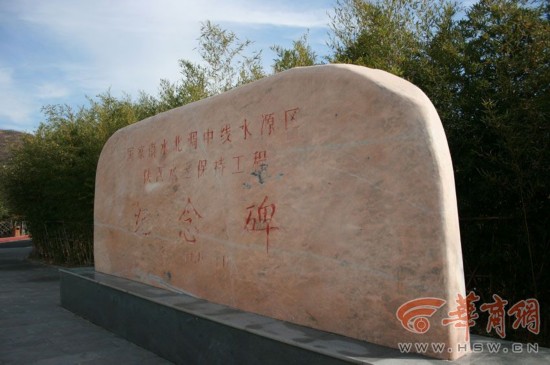

在丹凤县竹林关镇桃花谷,经过整修一新的景区内竖立着南水北调中线工程纪念碑。 华商报记者 陈永辉 摄

铁腕治污减排 保一江清水

丹江陕西段全长264公里,流经商州、丹凤、商南三县区,流域沿途人口密集处工业企业多。“2008年建成了污水处理厂,日处理污水量3万吨。”商洛市污水处理厂负责人刘华说,目前,商洛城区一天产生的生活污水量约在4万吨左右,商洛市已启动实施了污水处理厂二期项目,目前已试运行。

此外,商洛还在全省率先实施农村清洁工程,加强农村环境综合整治和源污染治理,首轮168个行政村的综合整治任务全部完成,实施节能减排项目174个,取缔违法排污企业41家。

在保护生态环境和发展工业经济方面,商洛市以商丹循环工业园区为龙头,以10个县域集中区为支撑,构建“产业关联支撑、相互协作配套、循环发展利用”的循环产业体系,推进资源循环利用,有效缓解了水源保护与经济发展与群众增收的矛盾。197个循环经济重点项目建成122个。

灾后重建中,当地将桃花谷作为水保科技生态示范园进行建设,在废墟和荒山上植树护坡,修建梯田道路。 华商报记者 陈永辉 摄

关闭78户企业 财政减收4到5个亿

商洛把“一江清水供京津”作为一项重要政治任务,通过一系列“组合拳”措施的实施,商洛境内的9条主要河流20个监测断面水质全部达到功能区标准。据统计,2011年以来,商洛累计关闭化工、矿山、食品等企业78户,工业产值年减少约50亿元,财政减少4到5亿元,减少就业岗位约2万个,群众减收约3亿元。经测算,生态保护直接导致商洛市每年减少各类税收收入约8亿元。

今后,商洛将加快丹江及其支流沿线重点镇垃圾污水处理设施建设延伸拓展10大循环产业链,实施30个循环经济重点工程和综合利用项目:加大环境整治力度,着力提升沿河林带,湿地、蓄滞洪区生态功能,保护一江清水。 华商报记者 陈永辉

位于商洛市区近郊的仙鹅湖水资源丰沛,这里也是丹江的源头。 华商报记者 陈永辉 摄

经过处理的生活污水看上去清亮了许多,可用于农业灌溉和市政园林灌溉。 华商报记者 陈永辉 摄

[责任编辑 文稳翔]