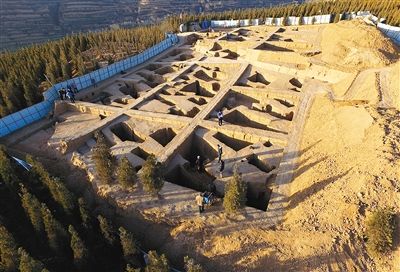

血池遗址祭祀坑发掘区 首席记者 张宇明 摄

考古人员在祭祀坑发掘清理 (首席记者 李明 摄)

考古人员在 血池遗址祭祀坑内挖掘清理木车遗迹 首席记者 张宇明 摄

考古专家在研究出土的玉器 首席记者 张宇明 摄

“国之大事,在祀与戎”。中国古代常常通过祭天活动以表达“与天滋润,强国富民”的愿景。12月5日记者从省考古研究院获悉,考古专家在我省宝鸡市凤翔县雍山上发现了秦汉时期的大型祭祀遗址。这是首次在秦雍城郊外发现的时代最早、规模最大、性质较为明确、持续时间最长,且功能结构趋于完整的“雍畤”遗存,这也是目前国内唯一明确的由多位秦国国君和西汉皇帝亲临主祭的国家级大型祭祀场所。

雍城首次发现

完整的国家大型“祭天台”

今年4—11月,考古专家在我省凤翔雍山血池秦汉祭祀遗址进行考古发掘。这个遗址位于陕西省凤翔县城西北的柳林镇血池村东的山梁与山前台地上,东南距秦雍城大遗址15公里,处在秦汉时期重要的水陆交通要道上。目前共确认相关遗迹包括各类建筑、场地、道路、祭祀坑等3200余处。

古代雍地在我国历史上就有悠久的祭祀传统,而秦汉时期在这里创制的“畤祭”则对中国古代祭祀制度的形成与发展具有承前启后的作用。据《史记·封禅书》记载,雍地的祭祀传统可以追溯到黄帝时期,一直到西周晚期在此还有郊祭活动举行。

此次考古领队、陕西省考古研究院秦汉研究室主任田亚岐表示春秋战国时期,秦国在其都城——雍城郊外先后建立了包括鄜畤、密畤、吴阳上畤、吴阳下畤的雍四畤祭祀系统,使雍地不但成为当时的政治、经济、军事中心,而且成为国家最高等级的祭祀圣地。秦始皇统一六国后,在其祖先以畤祭天的基础上,又广泛吸收了原先东方六国的礼仪,形成了在雍城举行加冕典礼和郊祀的祭祀新风尚,而秦始皇本人的加冕礼也是专程从咸阳回到雍城完成的。西汉早期,为了修养生息,仍继续沿用早先秦人设在雍地的旧制和畤祭的基础设施,并且在原先秦雍四畤的基础上增设了西汉时期的北畤,即形成完整的雍五畤祭祀五帝系统,以郊祀雍畤作为王朝最高祭礼,而西汉皇帝在雍地祭天礼仪也一直延续到汉武帝时期。

专家们据此次考古发掘出土的器物初步研究判断,血池遗址可能为西汉初期汉高祖刘邦在雍城郊外原隶属秦畤基础上设立的国家最高等级,专门用于祭祀天地及黑帝的固定场所——北畤。该遗址是继礼县鸾亭山 “西畤”相关遗迹后,首次在雍城发现与古文献记载吻合、时代最早、规模最大、性质明确、持续时间最长,且功能结构趋于完整的国家大型“祭天台”。

古人祭天选址讲究

“高山之下 小山之上”

今年考古专家们首次对血池遗址进行考古发掘,选址在两处遗迹性质不同的“夯土台”和“祭祀坑”进行。

“夯土台”所处的东侧山梁上的小山头之上,其北侧有一个更高的山头。台为圜丘状,通高5.2米,基座直径23.5米。田亚岐表示,从台顶面的迹象和台子周围出土的秦汉时期以及更晚的陶质屋顶建筑判断,当时在台上还可能建有亭、阁类小型建筑,且秦汉之后还曾沿用过。

发掘现场围绕“夯土台”的是一个圜状“壝”(即环围夯土台的围沟),整个环“壝”的直径31米,深1.5米。在“壝”的外侧有三重台阶平地,其中部分台地由于历代耕种破坏较为严重。考古专家们在对整个“夯土台”周边调查勘探时还发现了从山下不同方向通向这里的道路遗迹。结合已掌握信息与其所处的地理位置、环境地貌,以及《史记·封禅书》等文献的记载,田亚岐判断它完全符合秦汉时期置“畤”的条件,即选址应该在“高山之下,小山之上”,筑坛须有 “封土为坛、除地为场、为坛三垓”的形式和规模,此外发现的道路遗迹则很可能与当时不同身份等级参祭人员的所走不同行道有关联,即文献所记载的“神道八通”。

考古专家们在对山梁高处的古遗迹调查中,还发现不少夯土基址和战国至西汉早中期的板瓦、筒瓦、瓦当等建筑材料。由于处在滚水坡上,遇雨冲毁,加之历代山地牧耕蚕食,整体建筑结构遭受破坏,但从其规模上仍然可区分出从大型宫殿到一般小型建筑之间大小不同的等级,这与文献所记雍畤应该有能够提供皇帝亲往主祭的“斋宫”、祠官常驻管理的办公场所与祭具存放场所的建筑群落的背景相吻合。

祭祀坑有3000多个

大致分为三类

专家们发现,在血池遗址数量最多的遗迹是分布较为密集的三类3000余个祭祀坑。其中第一类是“车马”祭祀坑,尽管这类坑坑体较大,但坑内的“车马”及其出土器物却制作精巧且形体很小,其“木偶”性的明器(专门祭祀鬼神的礼器)化特征突出,显然在当时应该专门有一个行业或者一群人在从事这类礼器的制造。从“车马”祭祀坑展现出的不同形制分析,这应与文献记载历代持续对雍畤祭祀的背景有关。第二类是牲肉埋葬坑。部分祭祀坑虽经晚代盗扰,但出土器物仍然十分丰富,最新统计显示已在各类祭祀坑中出土器物2109件(组)文物,主要有玉器,青铜车马器以及小型木车马等专门用于祭祀之物。第三类是极少数的“空坑”。

值得注意的是这些“空坑”会不会与史书记载中的“血祭”有关呢?目前考古专家们已在现场采集了“空坑”内的土样标本,同时通过对其它出土文物的器表检测,以检验是否有文献所记“血祭”和用火“燔烧”的痕迹。而经田亚岐考证,遗址所在的血池村为古地名,他认为村名或许与当时祭祀用牲的宰杀与采血场地有关。

此次发现填补了

雍城遗址无“畤”遗存空白

田亚岐表示,尽管在《史记·秦本纪》和《汉书·郊祀志》等古文献中有大量的记载,但是以往一直没有发现“畤”的实物踪迹,这次对雍山血池遗址的考古发掘,是关于“畤”遗存完整功能结构的首次发现,也填补了过去整个雍城遗址一直没有发现郊外以畤祭天遗存的空白。

田亚岐认为这些发现不仅印证了正史记载中关于在雍地开展的一系列国家祭祀行为,而且遗址还成为从东周诸侯国到秦汉大一统后一直存在国家祭祀活动的最重要实物载体。它以实际文化遗存佐证了从秦国迁都之后,历经秦代至西汉武帝时期,雍城始终作为秦皇汉武时期 “圣都”存在的事实。

同时此次考古发掘出的实物资料,对于深入研究秦汉礼制、秦汉政治、中国古代礼制文化等方面的研究均具有重要的意义和价值。

祭祀坑内出土的马牲骨骼 (首席记者 李明 摄)

出土的小弩机 (首席记者 李明 摄)

西安新闻网-西安日报讯(记者 庞乐)大山之下,小山之上,封土建坛。昨日,记者从陕西省考古研究院了解到,陕西凤翔雍山血池秦汉祭祀遗址考古发掘工作已取得重要收获,该遗址是首次在雍城郊外发现时代最早、规模最大、性质较为明确、持续时间最长的秦汉“皇家祭天台”,在秦汉时期使用长达700多年。目前考古现场已采集到土样标本,以检测是否有“血祭”的成分,或许可以为大家揭开古代“血池祭祀”的神秘面纱。

雍山血池秦汉祭祀遗址位于陕西省凤翔县城西北的柳林镇血池村东至沟南村之间的山梁与山前台地上,东南距秦雍城大遗址15公里,处在秦汉时期重要的水陆交通要道上。考古队于2016年首次对血池遗址进行考古发掘,发掘区间分别遴选两处遗迹性质不同的“夯土台”和“祭祀坑”进行。随着发掘工作的进行,一批重要的遗迹与古代祭祀文物呈现在考古工作者眼前,最显著的遗迹就是封土坛。

专家根据“夯土台”发掘点已有的信息,结合其所处的地理位置、环境地貌以及文献的记载,认为它完全符合秦汉时期置“畤”(古代祭祀天地及五帝之固定场所)的条件。

专家考证,这处遗址从公元前220年秦始皇到汉成帝最后一次前往雍地开展祭祀活动,见证了秦汉长达700多年显赫的祭祀活动,成为秦汉帝王祈愿神灵保佑的福泽之地,也就是说,秦始皇、汉武帝这些一代帝王都曾在这里做过祭祀活动。

根据遗址出土器物类型学年代,专家初步判断,血池遗址可能为西汉初期汉高祖刘邦在雍城郊外原隶属秦畤基础上设立的国家最高等级,专门用于祭祀天地及黑帝的固定场所——北畤。该遗址是继礼县鸾亭山 “西畤”相关遗迹后,首次在雍城发现与古文献记载吻合、时代最早、规模最大、性质明确、持续时间最长,且功能结构趋于完整的国家大型“祭天台”。

作为考古学上首次大规模开展的国家祭祀遗存考古,对血池遗址的发现和发掘,不仅是正史记载中关于在雍地开展的一系列国家祭祀行为之印证,而且成为从东周诸侯国到秦汉大一统国家祭祀活动的最重要物质载体和实物体现。著名考古学家刘庆柱认为,从“透物见人”的角度,此次考古发掘对于深化秦汉礼制、秦汉政治、中国古代礼制文化等方面的研究均具有重要的学术价值。

遗址或存祭祀用牲宰杀采血场

西安新闻网-西安日报讯(记者 庞乐)遗址所在的血池村为古地名,那么秦汉时期国家进行大型祭祀活动时,祭品和仪式过程是否与这个神秘的地名“血池”有关呢?

根据考古现场的发现,雍山血池遗址数量最多的遗迹是分布较为密集的三类祭祀坑,第一类是“车马”祭祀坑;第二类是马、牛、羊的牲肉埋葬坑;第三类是极少数的“空坑”,三类祭祀坑的内涵与文献记载的三牲献食、玉贝、“车马”之祭品种类相同,而以坑埋藏则是文献中对祭品“瘗埋”的重要处理方式。

目前,考古现场已采集到“空坑”内的土样标本,以检测是否有“血祭”的成分,探究“血池村”地名的来历是否与当时祭祀用牲的宰杀与采血场地有关。同时通过对其他出土文物的器表检测,以检验是否有文献所记用火“燔烧”的痕迹。

据了解,这次对雍山血池遗址的考古工作,是关于“畤”遗存完整功能结构的首次发现,它以实际文化遗存印证了雍城这座从秦国迁都之后,历经秦代至西汉武帝时期,它仍继续作为秦皇汉武时期 “圣都”,以举行国家最高祭天礼仪活动之功能区的存在,填充了既往整个雍城遗址唯缺郊外以畤祭天遗存的空白,进一步明确了雍城遗址各功能区的空间分布与文化内涵。

[责任编辑 文稳翔]