二、禅意生命的修炼与创造

禅宗要开悟,必须坐禅实践;书法要提升,要“博采”。书法家的“博采”,既包括转益多师,博览群帖,也包括多接近大自然,以大自然为师,在博览群帖和师法大自然的过程中,妙悟书法的真谛,抒发自己的性灵。清朝刘熙载说:“学书者有二观:曰观物,曰观我。观物以类情,观我以通德。如是则书之前后莫非书也,而书之时可知矣。”刘熙载所说的“观物”,即是观外物,既包括观字帖,也包括观自然界的物相。他所说的“观我”,既包括观察自己的德行,也包括观自己的书法。

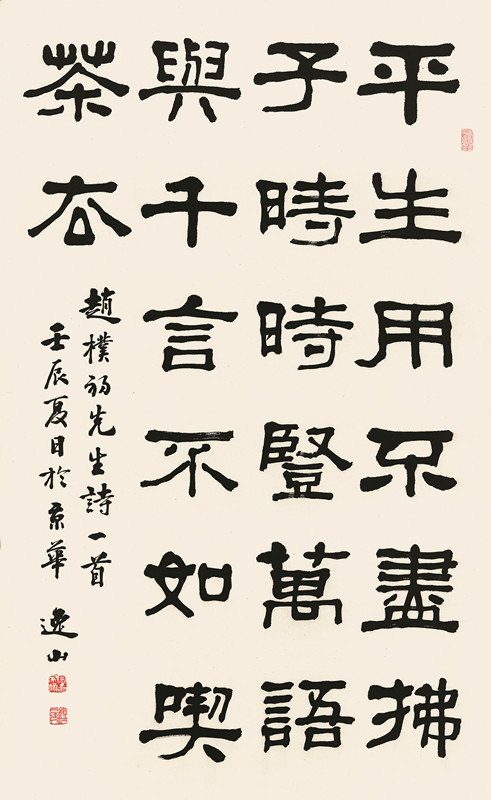

所以,书法家必须把书法的临帖与创作,当成生命的修炼,去磨砺自己的心性;通过广泛临帖,反复揣摩,博采众长,最终形成于心而发之于心的妙悟。如郑板桥的书法,本来是学黄山谷的,后来参以“八分”(有挑脚的隶书),再加入兰竹笔意,就建立起属于自己的独特书体。弘一大师说:“字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖、某派,皆一致摒除,决不用心揣摹”。郑板桥的书法来自综合的加法,而弘法大师则是采取减法,二者最终皆形成自家面目。

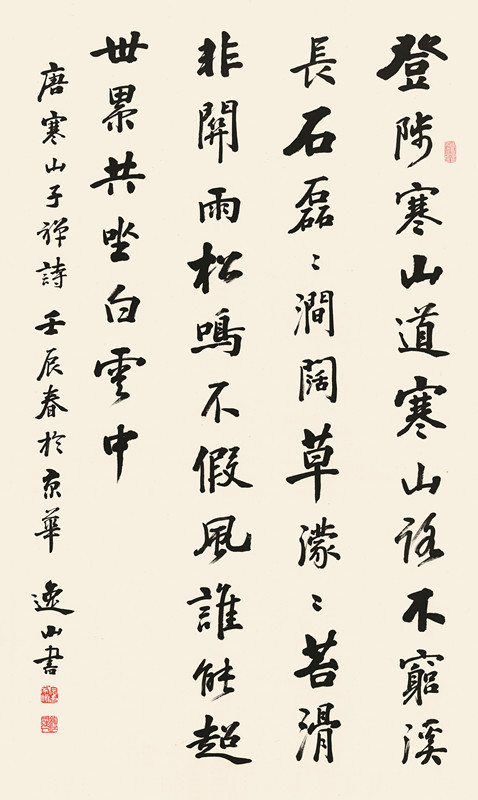

宗家顺先生早在青少年时期,就开始了勤奋而淳朴的书法练习。1977年,经李萱立先生引荐,宗家顺先生拜著名书画家刘炳森先生为师,后又向著名书画家王任先生求教。此后,宗家顺先生在二位恩师的悉心教导下,刻苦研习书艺。学书伊始,宗家顺先生从唐朝颜真卿楷书入手,仅苦学临摹颜真卿《东方朔画赞》、《勤礼碑》等就达6年之久,继而追慕“二王”,同时学习李北海、杨凝式、苏东坡、米芾、董其昌及汉、魏碑版,经过数十年勤作苦练的坚持,中国书法传统精髓深深熔化在他的血液之中。