启功先生1958年被错划为右派,不允许他再上讲台,他就利用劳动改造的休息时间和晚上坚持读书、写文章,回忆和总结他的治学心得和教学经验。1962年,他首先完成了第一部学术专著《古代字体论稿》,这部书对汉字学和汉字的演变历史提出了新的观点,做出了重大贡献,他请恩师陈垣先生题写了书签,并受到了陈垣先生的鼓励,于1964年由文物出版社出版。这部书的出版引起了学术界的广泛重视,几经再版,已成为当今研究古代文字专家和教学工作者必读之书。

完成《古代字体论稿》之后,他又开始构思并撰写《诗文声律论稿》,他说:“过去人们对于诗、词、曲的声调格式,常是死背硬记的,或把一些作品画出平仄谱子来看,或找几首标准的作品来读。”总之,对平仄变化的必然性缺乏主动了解。启功先生在多年教授古典诗词的实践中,用心探索古诗、词、曲、骈文等各种文体声调,特别是律调的法则,归纳其中的规律,首创了“竹竿截取法”,形象地说明五言诗和七言诗各有四种句式。他还说:“我这个竹竿理论,不但适合五言句和七言句,还适合三言句、四言句、六言句等任何形式。”先生这个“竹竿理论”,为古典诗词的研究和教学提供了驭繁于简的经验和方法,这是他花费了大半生的精力,经过反复思考推敲与斟酌,在修改过程,还手抄后送给好友征求意见,逐步完善。笔者就曾在刘乃和先生的案头看见过启功先生手抄稿上软笔书写“请乃和学长斧正”的字样。

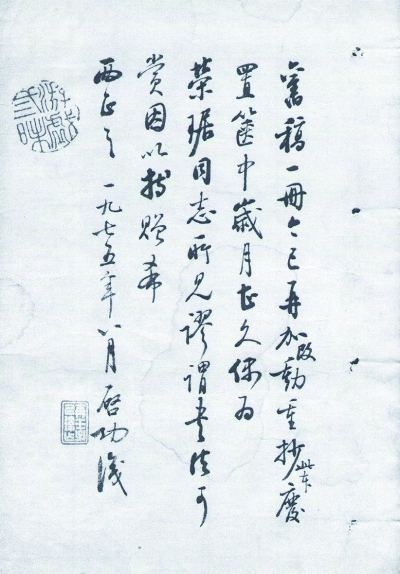

书稿完成时,恰逢文化大革命开始,文稿被出版社搁置起来。那时候流行“工农兵集体创作”,先生心里很不踏实,怕有一天在运动中自己半生心血的成果被充为公共财产。又想到,天有不测风云,说不定哪一天因为什么问题再被下放改造,把手稿丢失。为防万一,他决定手抄副本。他找来最薄的油纸,晚上用蝇头小楷抄写,边抄边再修改,尽量压缩字数,一旦发生变故,随时把手稿缠在腰里带走,因此,先生曾几易其稿。笔者曾在陈荣琚先生处看到过先生题赠他的一部抄写的手稿。先生用毛笔批语:“旧稿一册,今已再加改动重抄,此本废置篋中,岁月甚久,偶为荣琚同志所见,谬谓书法可赏,因以持赠,希两正之,一九七五年八月启功识。”

1976年3月“文革”后期,书稿送到中华书局,那时决定出版与否的审查权在驻书店工宣队手中,因在书稿中没有引用毛主席诗词而压了下来。其实,先生书稿中没有引用毛主席的诗句,是有担心的,因为所举全为例句,只是局部引用,不能引用全诗,万一造反派指出“你为什么割裂毛主席的诗”?那时有口也说不清了,所以先生思前想后最终没有引用毛主席诗,不料出版时又遇到这样的问题。为了获准出版,先生领会了工军宣队的意思,在已有的“绪言”前面又加了一个“前言”:“在毛主席革命路线指引下,无产阶级文化大革命以来,由于广大工农兵和专业工作者的努力,优秀的创作不断涌现,新诗园地里呈现一派百花齐放的喜人景象……”由于有了这段颂歌,这本书终于获准出版。

中共十一届三中全会的召开,开创了改革开放的新时期,也带来了科学和教育的春天。1978年以后,再重印这本书时,先生才把后加的“前言”撤下,恢复了原貌。这本书语言简练,对诗文声律规律的论述深入浅出,既适合专业工作者深入研究,亦适合初学者阅读,出版后很受读者欢迎,多次再版。

[责任编辑 张亮]