编者的话

中国人民的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,我们今天纪念和回顾70年前的那场民族自救斗争,必须将其放在世界反法西斯战争的视野中去分析和思考。

在这样的背景下,张西南重读丁玲和肖洛霍夫两人的二战题材小说作品,把两个民族、两个战场、两个作家及其作品对照、比较,进而对抗战文学的价值意义、评价标准进行了反思。

世界反法西斯战争中的中国叙事(六)

不能忘却的仇恨与使命

■张西南

丁玲和肖洛霍夫笔下的战争已经离我们远去,但他们在战争最残酷、最激烈、最艰苦的岁月里写下的文字却永远留给了后人。尤其是在今天,仍能给我们深刻的启示。

面对那些不惧流血牺牲站立在斗争最前沿的前辈作家,我们应从他们身上感悟并传承什么,这或许是文学界纪念抗战胜利70周年最需要做也最有实际意义的事了。

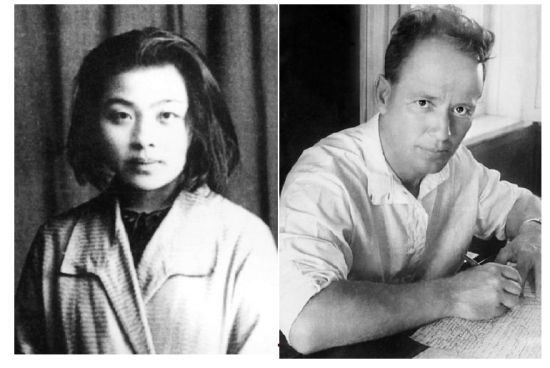

丁玲(左)肖洛霍夫(右)

1939年春,年仅34岁的丁玲在奔赴延安两年多,率西北战地服务团深入敌后,创作出了短篇小说《新的信念》。

或许在丁玲的文学大厦里,这部旧作并不显赫甚至有些单薄。但是,当我们翻开早已发黄的书卷,还能从中闻到混合着血腥和硝烟的味道,“我们不是为了给鬼子欺侮才活着的呀!”“只要你们活着,把鬼子赶跑,大家享福,我就死个把儿子也上算。他虽然死了,我会记得他的,你们也会记得他的,他是为了大家呀!”这就是丁玲笔下的母亲发出的肺腑之言,今天读来仍振聋发聩。

从这个意义上说,重温丁玲旧作,不仅仅是为了纪念70年前的那场伟大胜利,更重要的是不能忘却我们民族遭受的苦难,不能忘却拒不认罪的刽子手们欠下的血债,不能忘记老一辈文学家在民族危亡之际以笔作枪的崇高风范,这就是温故知新的意义所在。