1“老师原是地下党”

老师的一句话,在他心里埋藏了20多年。

刘英德生于1941年,父亲刘云章是开县原新浦中学莲池大寨分校的炊事员。1945年,冉思源到大寨分校任教。刘英德上学后,冉思源教他国文和体育。

在刘英德的记忆中,冉思源为人谦和,特别喜欢和农民待在一起。没有文化的父母常常把冉思源请到家里为刘英德补课。“他一来,就一屁股坐在油灯下,先同父亲谈些我听不懂的话,然后才开始讲课文。”

在学校里,大家特别喜欢上冉老师的体育课。冉老师常常挥汗如雨地敲击着战鼓,同学们扛着1米多长童子军棍在寨门外操练。

“共产党来了你们怕不怕?”操练之余,冉思源偶尔会向他们问起这样的问题。“听说共产党杀人放火,我们当然怕。”同学们往往这样回答。

“不要怕,共产党不打人杀人,专门为穷人办事。”每当这时,冉思源都会这样告诉他们。

1948年6月17日,几十名特务突然冲进学校,逮捕了正陪学生上晚自习的冉思源。洗“铁脚板”、坐“老虎凳”、钉竹签子……第二天早上,刘英德再见到冉老师时,他已被折磨得遍体鳞伤,不能行走,同学们筹钱为他雇了一副滑竿。

被特务监视着下山时,冉思源回头留恋地看着朝夕相处的同学们,眼含热泪地说了一句话:“你们要好好读书……”这句话,在刘英德心里一搁就是20多年。

“其实,老师的话还没有说完,他用眼睛在叮嘱我们要继承革命遗志,解放全中国。”刘英德含泪说。

这天,被同时抓走的还有南门人、张湾小学教师颜昌豪。

1949年,冉思源、颜昌豪同在重庆渣滓洞英勇就义。“后来我们才知道,两位老师都是地下党,冉思源真名叫冉崇儒,四川省达县木头乡人。”刘英德说。

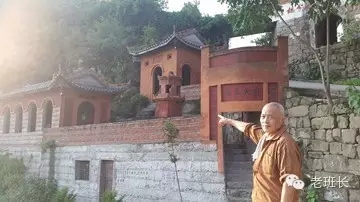

这里原是玉皇大帝庙,现在被刘英德改成了烈士们的家。

刘英德告诉老班长记者,他把玉皇庙搬到了这里。

刘英德自己制作的简陋的烈士事迹介绍。

2“就是砸锅卖铁,也要建起纪念馆”

为了建纪念馆,妻子离开了他,双目失明的儿子外出打工,连老母亲8000元的养老钱也被他花光。

时间一年一年过去了,革命烈士抛头颅、洒热血的故事早已被一些人遗忘,生长在幸福新中国的年轻一代更不知道颜昌豪、冉思源等人是谁。这让刘英德十分痛苦。

1980年,刘英德在南门书店购书时,无意间发现一本躺在角落里无人问津的《革命烈士遗书》,当读到湖南烈士赵云霄就义时与女儿生离死别的情景时,刘英德仿佛又看到冉老师离去时不舍的眼神,他流泪了。回到家后,他下定决心,一定要建一座纪念塔,纪念那些为国捐躯的革命烈士,唤醒更多人沉睡的记忆。

当他把这个想法告诉家人时,正如他所料,没有一个人支持他。妻子训斥他是不是疯了,“全家都吃不饱,你还有心思搞这些莫名堂(即荒唐)的事?”

但刘英德不为所动,执意而为,并开始着手准备。1980年5月,土地承包到户后,刘英德却作了一个让常人无法理解的举动:将家里4个人的良田,大部分拿来换“玉皇阁”贫瘠的山坡地。他打的算盘是,这里地势高,修成的纪念馆很远就能被人看到。

地有了,可修纪念馆的钱不是一个小数目。为了筹到这笔钱,刘英德除了省吃俭用外,还常年到建筑工地打工,把挣到的每一分钱都积攒下来。

本来家里就穷,再加上儿子双目失明,负担更是不轻,而刘英德却一门心思修纪念馆,老伴一气之下与他离了婚,儿子也负气到外地打工,多年都不回家。

亲人的离开,外界的压力,都没有让刘英德放弃。2007年1月,刘英德谋划了20多年的“烈士纪念馆”终于开工建设。

为省钱,除了抬石头、浇混凝土、安预制板请人外,调灰、挑浆、砌砖等都是刘英德一个人干。他顿顿喝稀饭,有时一天只吃一顿,饿了就摘树上的果子吃,累了就睡在工地上,常常几个月吃不上一顿肉。

即使这样,他好不容易积攒下来的1万多元还是很快花光了,到处借来的钱也用完了,实在没办法,他只得“挪用”了母亲8000多元的养老金。说起这事,刘英德话语咽哽:“母亲辛辛苦苦把我养大,不仅没享一天福,老了还替我担惊受怕……”

2008年6月17日,“革命烈士农民纪念馆”终于初步建成,刘英德自任馆长兼解说员、清洁员、登记员……为了方便群众参观,他干脆搬到纪念馆与先烈同眠。