这个夏天,上海市徐汇区多个街道的爱心暑托班里,一位身姿挺拔、目光如炬的年轻人总被孩子们热情簇拥。他叫梁之同,是沪上戎光成员,华东理工大学艺术设计与传媒学院 2025 届本科毕业生。从喀喇昆仑的戍边战士,到通海湖边的龙舟健将,再到孩子们心中亲切的 “兵教师”,他用一言一行,生动诠释着 “退役不褪色” 的铮铮誓言,书写出属于自己的多彩青春答卷。

梁之同,中共党员,曾服役于中国人民解放军西部战区陆军某部,2021年9月从徐汇高校入伍,2023年9月退役,期间曾荣获“四有”优秀士兵一次并记嘉奖两次,边境边防斗争纪念章,新兵营演讲比赛优胜奖,学兵营比武综合第二名。在校期间,获2024年上海市第八届健身健美公开赛男子健身模特公开组冠军、校健身健美大赛该组别第一名;多次参与省市级龙舟赛事,屡获一等奖、冠军等佳绩;获评校十佳青年志愿者、“最美退役大学生”、优秀毕业生等荣誉。目前已保研至本校景观规划与设计专业。

迷彩课堂

化身“兵教师” 军魂润童心

“老师,高原上站岗是什么感觉?”“龙舟怎么才能划得快?”面对孩子们天真的提问,梁之同总是耐心地回应。今年暑假,他作为“沪上戎光”志愿者,走进多个徐汇区多个暑托班,开展国防教育与团队精神主题课程10节,覆盖数百名小学生。将红色基因深植童心,以军人担当护航成长

课堂上,梁之同以自身体重变化为引——在部队因强化训练减重,回校后为龙舟竞赛增肌,迅速拉近与孩子们的距离。没有船桨,就以动作示范;没有鼓声,就喊口令带队。他一遍遍强调“团结就是力量”,手把手帮助孩子们体会协作的意义。课程尾声,他发起“小小增重计划”,鼓励大家“好好吃饭、锻炼身体,长大成为有力量、有担当的人”。当孩子们齐声喊出“热爱国防、热爱生活”的口号,那双曾紧握钢枪的手,又一次握紧了希望。

雪域淬炼

从瘦弱少年到高原精兵

参军之前,梁之同曾因体重仅120斤、体型偏瘦而未能通过入伍体检。但他没有放弃。大二时,他加入学校龙舟队,开启自我重塑之路。每晚加练,风雨无阻,器械训练、耐力划桨,汗水一次次浸透衣衫,双手磨出厚厚老茧。一年时间,他成功增重30斤,终于达到入伍标准。

初入军营,梁之同体能出色、做事干练,被班长评价为“精干”。但高原的严酷环境依然带来巨大挑战:缺氧导致头痛,负重行军更是对意志的磨练。为适应环境,他加强耐力训练,体重减至140斤,肌肉变得更加紧实。

作为工程侦察兵,他不仅熟练掌握测量、无人机侦察与报告绘制,还创新坐标转换方法,提升全连计算效率。在修建工事期间,因缺乏锻炼器材,他利用休息时间搜集废料、设计图纸,在班长协助下制作出哑铃、杠铃,与战友共同搭建“高原健身房”,带动夜间训练热潮。他还发挥写作特长,担任新闻报道员,多篇稿件获旅报刊登,为军旅生活添上一抹书卷气息。

退伍时,伴随《驼铃》声,他泪别军营——那些为荣誉拼搏、与战友并肩的日子,已成为生命中最深刻的烙印。这段军旅生涯,不仅让他从文弱书生成长为高原精兵,更让他深刻理解了家国与信仰。

重返校园

龙舟激浪,续写戎光

退伍返校后,梁之同重回华理龙舟队。经过部队大熔炉的淬炼,此时的他已不再是当初那个连桨都握不稳的少年。通过科学训练,他将体重增至160斤,提升了爆发力和耐力,成为队伍中的中坚力量。即使进入大四,他仍坚持跨校区训练,毫不松懈。

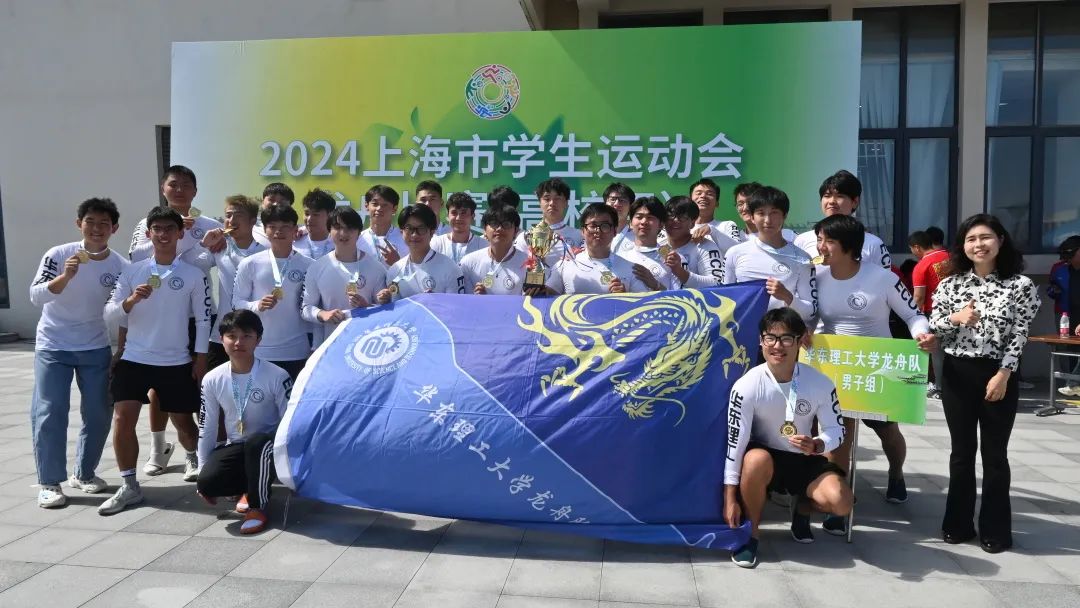

“龙舟不是一个人的战斗,少划一桨,兄弟就要多扛一分。”梁之同深知团队的重要性。在他的参与下,华理龙舟队屡创佳绩:实现上海市学生运动会龙舟比赛三连冠,多次斩获一等奖、冠军等荣誉。他还担任教练,指导包括留学生在内的许多“新手”划龙舟,甚至用英语和肢体语言克服交流障碍,带领队伍夺得三等奖。

“龙舟让我明白,身体的极限,可以被意志改变。”回顾自己从瘦弱少年成长为龙舟队主力的过程,梁之同感慨道。“我当过兵,对龙舟也有着自己独特的理解。我们的国防之所以能够固若金汤,靠的是所有军人构成的钢铁长城,划龙舟也是如此,在船上要求全员整齐划一,节奏相同,不能逞个人之勇,乱了全队的频率。鼓手、舵手、划手每一名队员都是不可或缺的。”

从边疆到校园,从战士到学子,变的是身份与环境,不变的是初心和担当。梁之同用军旅赋予他的坚毅、奉献与热爱,继续在人生的不同赛道上奋力划桨。他说:“部队教会我家国与忠诚,龙舟让我读懂团队与坚持,而孩子们让我看见未来与希望。”(上海市徐汇区退役军人事务局)