2022年是中国人民解放军建军95周年的大庆之年,为了贯彻落实习近平强军思想,歌颂伟大的人民军队为中华民族立下的赫赫战功,展现普陀军民“双拥”工作的成果,上海市普陀区举办“靠谱前行心连心•戎入共建鱼水情”——庆祝中国人民解放军建军95周年红色文化创意线上赛主题活动。活动一经启动,受到了军地双方的广泛关注和共同参与,共收到作品238幅。下面,让我们一同走进其中三幅作品和背后的故事。

93岁的志愿老兵:一天当过兵,一生是军人

在众多的参赛作品中,一幅名为《长城万岁》的绘画格外引人注目。不仅因为该作品是在一整面墙壁上创作的,更是因为这幅画作的创作者贺思前是一位93岁高龄的退役老兵。

贺思前是居住在长寿社区的离休干部,平日里热衷于写作及绘画等文艺作品创作。当通过电话得知此次红色文化创意线上赛活动的通知后,贺思前异常激动:“在这个特殊的时刻,一定要为我们伟大的祖国和人民军队献上我的一份心意!”

为此,贺思前登高作业,每天作画5小时,历时15天,在长10米、高3米的墙上完成了这幅“长城万岁”的大型水彩壁画,以表达自己对党和国家的赤子情怀。绘画中,太阳、松树、云彩、万里长城、崇山峻岭、飞机等富有寓意的元素跃然于墙上,矗立于长城之上五星红旗庄严肃穆……大家纷纷表示,这幅画作的出现,让这个朴素的小院显得非常“气派”。

一天当过兵,一生是军人。谈及画这幅壁画的初衷,贺思前说:“现如今,我们伟大的祖国和人民军队都越来越强大了,身为一名曾经的人民子弟兵,我感到无比自豪,祝愿我们伟大的祖国愈发繁荣昌盛,人民生活幸福安康!”

贺思前曾是一名志愿军战士,参加过抗美援朝战争上甘岭战役。尽管年过九旬,但贺老却精神矍铄、思维敏捷,仍记得当年战场上的每一个细节:“打起背包就出发,哪里需要哪里是家”。贺思前回忆,那时他们在朝鲜新义州下车,负责抢修军事运输线。铁路两旁全是池塘大小、形状不一的炸弹坑,他们用铁锹洋镐一点一点撬开冻土,修复道路。

除了劳动外,贺思前所在的部队还负责铁路沿线的防空任务,平均每修筑一公里的军事运输线就要牺牲一名战士。“我们本就是抱着必死的决心去的,用了一天一夜的时间,翻山越岭,在上甘岭驻防,对付来敌”。这一仗,贺思前和队友们舍生忘死,英勇卫国,终于1953年7月,在金城、上甘岭等战役的压迫下,美国签订了停战协议,贺思前和他的战友们完成了祖国交给的任务。

目前,贺老在家乡江苏丹阳,成为了一名”红色宣讲员”,他一直将自身经历与党史学习教育相结合,用通俗易懂的语言给孩子们、党员干部们讲党史、重温红色经典,让革命精神代代传承。“作为一名共产党员,就是应该不怕牺牲、勇猛善战,不管身处什么年代,都应该以这样一名共产党员的身份严格要求自己。”贺思前说道。

“90后”女兵:戎装在身,是青春最好的样子

在驻上海空军某部的军营里,有一名“90后”文艺女孩谢静,作为连队的文艺骨干,经常参加组织的各类文艺活动。在不久前,得知线上赛的通知后,她主动请缨,报名参赛。“平日里,我喜欢练习书法,常和战友们以文会友,切磋技艺,所以想参加比赛,展现自己的书法作品创作。”谢静说道。

填报参赛选项时,尽管谢静早已为自己定好了方向,但却难寻下笔之处。涉军题材广泛让谢静犯了难,想写的多,却不知从何写起。一次工作间隙时,看到床铺上的“豆腐被”,她突然想起红军长征期间“半条棉被”的故事,“一条棉被剪开,留一半去战斗,剩一半给父老乡亲,这是军民鱼水情深的真实写照,更是长征期间中国共产党以真心暖人心、以初心赢民心的缩影。”这样的感动一下激发了创作灵感,谢静对“鱼水情深”四个字有了更深的理解,于是她提笔挥毫,用颜体正楷写下“军民鱼水情共筑强军梦”这幅对联。

万事开头难,但寻到“突破口”后,一切困难都迎刃而解。

很快,她的第二幅作品随之诞生。“东部战区微信号上发布了东部战区空军的四种特质基因,作为其中一员,传承这些基因品质是责任,也是使命。”于是,谢静运笔写下正楷书法作品“铁心向党的忠诚基因、砺剑东南的向战基因、勇当先锋的开拓基因、制胜空天的打赢基因”,传递因因神圣品质。“其实最初我本来想用行书去书写,但转念一想,这种严肃、正气的内容,运用正楷书写更为合适。”写完后谢静还和战友分享自己的创作心路。

从入伍前的书法“小白”到如今可以熟练掌握并自由书写多种书体,她说很感谢部队这个“大熔炉”。“记得那年春节,部队组织写春联活动,我亲眼目睹了一位战友将书写的春联寄回家,通过这样的方式表达年味的思乡之情,我表示很羡慕。”谢静回忆,自此以后,她下定决心学习书法,将大量的闲暇时间拿来临帖,并积极参与部队组织的书法交流和比赛活动,几年来的进步大家都有目共睹。在文艺方面,她也很有天分,在这个“大熔炉”也被一一发掘——不仅学会了萨克斯管的吹奏表演,更是在网上发表了自己的原创歌曲《我就是我》,以此表达自己军旅生活的青春无悔。

当初因痴迷于电视剧《我是特种兵》,被军人英姿飒爽、英勇向前、不惧艰险的精神深深震撼,谢静毅然决定参军入伍,投身向往已久的军营。11年的军旅生涯,不仅强健了她的体魄,更磨砺了她顽强的意志。当谈及她十余年如一日的默默付出时,她只是微微一笑:“戎装在身,这就是我青春最好的样子。

非遗文化传承人:通过麦秆画,展现先烈的光辉形象

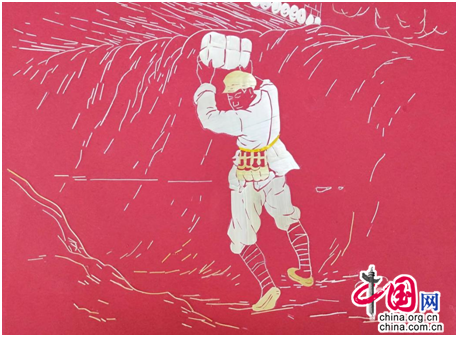

与贺思前和谢静不同的是,来自真如镇街道的姚懿佳既非现役军人,也不是退役老兵,甚至身边也没有亲朋好友在部队工作,但这丝毫不影响她对于军人这一职业的崇敬与赞美之情。作为麦秆画项目的非遗文化传承人,在接到参加活动的通知后,姚懿佳的脑海中便迸发出了创作灵感。“以前读书的时候,学习过很多人民子弟兵的动人事迹,对于董存瑞炸碉堡的故事,至今都记忆尤新,于是我就想通过麦秆画的形式,将这一人物的光辉形象展示出来。”姚懿佳说道。

在正式创作之前,姚懿佳从大量的历史资料中精挑细选了一张照片作为“模板”,并在绢丝布上开始勾勒画面的线条。

不过,由于年代久远,照片上的诸多细节已经模糊不清,因此姚懿佳便根据麦秆画的特性,加入了许多自己的构思,力求能够更加真实地还原出当时的场景。“因为时间有限,加之麦秆画创作周期很长,我便采取了‘点线面’的创作方式。”姚懿佳介绍,整幅画面均由画点、线条和不规则的几何图形等基础元素构成,尽管构图简单,但却十分写实。

麦秆画的创作过程中,最考验姚懿佳水平和耐性的是两个环节——“分解”和“粘贴”。所谓“分解”,就是姚懿佳要需要将麦秆根据作品整体布局的需要,拆分成长短、大小、粗细不同的形状,最细的地方仅有一根头发丝的粗细。

而“粘贴”则是将分解后的麦秆粘在绢丝布上的过程,这是一个“技术含量”很高的环节,作者必须根据画面的走向和弯折程度将麦秆丝小心心地覆盖在勾勒的线条之上,确保准确无误。不仅如此,由于麦秆丝具有一定的韧性和硬度,需要借助镊子一小段一小段进行粘贴,力度小了达不到效果,力度大了则可能出现弯折,因此特别考验作者的功力。

好的作品往往需要千锤百炼和精雕细琢,历时近两个月,姚懿佳的麦秆画作品最终创作完成。作品共三幅,第一幅是作品标题,“董存瑞舍身炸碉堡”几个行楷字体飘逸而有力,仿佛如同杂志的印刷体;第二幅作品是身着军装的董存瑞的正面形象,只见他单手托举炸药包,目光坚毅,望向远方;第三幅则是董存瑞双手托举炸药包兵回头看的背影,作品栩栩如生、细节满满,反映出了董存瑞一往无前、视死如归的英雄气魄和大无畏的革命精神。作品一经线上展示,便赢得了广大居民群众的点赞和投票,也唤起了大众对于麦秆画这个非遗项目的关注和兴趣。“致敬先烈的同时,也传承了非遗文化,我觉得很有意义。”姚懿佳如是说道。(上海市普陀区双拥办)