【刘选让艺术简介】

刘选让,1955年出生。1975年入伍在新疆军区从事美术工作,1980年就学于西安美术学院国画系,1985年在解放军艺术学院学习,1987年在西安美术学院攻读硕士学位研究生,1989年入中国美术家协会会员,1990年硕士研究生毕业并留校任教,1996年任副教授、研究生导师,2002年任教授,2005年至今任文化部中国艺术研究院中国画院画家、研究生课程教学部主任、教授、研究生导师,中国美术家协会民族美术艺委会委员,中国画学会理事,中国工笔画学会副秘书长、中国工笔画学会常务理事,清华大学美术学院客座教授 ,中国前外交官联谊会五洲书画院院长,中国前外交官联谊会特邀理事。

(《塔克拉玛干之魂》380x960CM)

灵魂的绝唱

——刘选让的《塔克拉玛干之魂》

王 镛

中国艺术研究院中国画院画家刘选让的巨幅中国画《塔克拉玛干之魂》,是一件震撼人心的力作。作品选取世界非物质文化遗产新疆古典音乐“十二木卡姆”为创作题材,这一题材本身便带有浓厚的西域历史文化气息。当然,作品成功的原因主要还不在于创作题材的重要和新颖,而在于艺术表现的独特和深刻。

音乐是人类的灵魂之声。“十二木卡姆”是新疆维吾尔族的十二部古典音乐套曲,是丝绸之路文化交流的结晶,也属于中华传统文化的瑰宝,表达着世世代代新疆人民的心声。刘选让的《塔克拉玛干之魂》是指“十二木卡姆”音乐的灵魂,也是指演奏音乐的人类的灵魂。画家借助超现实的乐曲演奏场景、饱经沧桑的民间艺人群像与单纯而丰富的笔墨语言,寄托着音乐灵魂和人类灵魂的象征寓意,抒发了新疆人民和画家本人的生命激情。刘选让这幅巨作画面的背景,是浩瀚荒凉的塔克拉玛干大沙漠,远处有西域古城遗址的残垣断壁,近处有零落的牛羊骸骨和不朽的大漠胡杨。而就在这片荒漠之上,犹如胡杨林拔地而起,突然显现一群新疆维吾尔族民间艺人激情昂扬地演奏着“十二木卡姆”的乐曲,在“死亡之海”高唱生命之歌。荒凉的沙漠、古城的废墟象征着生存的艰辛、历史的沧桑,不朽的胡杨、演唱的艺人象征着人类与音乐的生命的坚韧、灵魂的倾诉。画家为了增加荒漠的肌理感、历史的沧桑感和人与自然的协调感,整个作品统一采用了近似沙漠的灰黄色调,使画面背景和人物形象更显得质感粗砺厚重。画家的笔墨语言单纯而丰富,基本上呈现黑白灰的素描效果和水墨韵味,与整个画面的灰黄色调十分吻合,也加强了大漠之魂演奏乐曲的超现实的梦幻境界的感觉。

人类的肉体可以消亡,人类的灵魂却可以不朽,特别是可以通过表达人类灵魂之声的音乐世代传承下来。在《塔克拉玛干之魂》这幅中国画巨作中,刘选让以单纯而丰富的笔墨语言,着力塑造传承“十二木卡姆”音乐的新疆维吾尔族民间艺人不朽的灵魂。这些民间艺人的幽灵并非苍白无力的幻影,而是有血有肉的形象。他们组成了一支庞大的乐队,坐在大沙漠的露天舞台上吹奏、弹拨或打击各种乐器,似乎正在合奏演唱“十二木卡姆”的大曲(大乃格曼),歌词意蕴深沉,音调苍凉悲壮。画家笔下的人物形象不是程式化的符号,也不是纯写实的造型,而是大体写实,局部夸张,人物个性异常鲜明。也许你觉得这些人物形象不太优美,但你却不得不承认他们性格鲜活、逼真传神。究竟什么是美?法国雕塑家罗丹说:“在艺术中,有‘性格’的作品,才算是美的。”“性格就是外部真实所表现于内在的真实,就是人的面目、姿势和动作,天空的色调和地平线,所表现的灵魂、感情和思想。”“美,就是性格和表现。”艺术家应当通过面貌去探索的就是“灵魂的肖似”。(《罗丹艺术论》)刘选让塑造的民间艺人群像追求的恰恰是人物性格的真实和“灵魂的肖似”,追求的是一种与大漠胡杨、古典音乐、人类灵魂、生命激情相匹配的悲壮的崇高美感。在他的作品中,人物群像的组合适应“十二木卡姆”的主旋律与变奏曲起伏变化的节奏,构成了繁管急弦、鼓乐齐鸣的交响乐章。你仔细观察:每一个人物的相貌、表情、眼神、口型、手势、动态都非常独特,毫不雷同,深刻表现了各自的性格和心理特征,几乎每个人物的面部都是一幅绝妙而精湛的肖像。尤其那些老艺人满脸的皱纹,恰似胡杨木苍老的年轮和疤痕。他们席地而坐,奏乐合唱,激情迸发,如醉如痴,仰天长啸,狂歌当哭,热汗淋漓,声泪俱下,极其强烈的面部表情和极其剧烈的肢体动作,与苍凉悲壮的音乐旋律合拍律动,与民族史诗的动人情节融为一体。虽然画面是超现实的梦幻境界,但如此鲜活逼真的人物形象,决非画家纯凭臆想、面壁虚构所能梦见,只能到现实生活中去寻找原型。

刘选让1955年生于陕西,后来以硕士研究生毕业于西安美术学院中国画系,并留校担任教授。“长安画派”倡导的“一手伸向传统,一手伸向生活”的宗旨对他的中国画创作影响极深。他继承了古代中国画的笔墨技法传统,也继承了现代学院人物画的写实素描造型传统,并力图把笔墨技法与素描造型结合起来,创造自己独特的笔墨造型语言。从他的《塔克拉玛干之魂》来看,如果没有学院写实素描造型的严格训练和深厚功力,他就不可能把人物形象刻画得如此真实、具体而精微。我们提倡画家深入生活。真正的深入生活,不是短期旅游式的肤浅的采风写生,而是长期全身心的深刻的生活体验。刘选让1975年入伍进疆,40年来数十次深入新疆各地体验基层群众包括民间艺人的生活,积累了大量创作素材。他作为汉族画家与新疆少数民族人民结成了同呼吸共命运的朋友。他喜爱塔克拉玛干大沙漠的苍凉景象,更喜爱“十二木卡姆”的音乐和演奏音乐的民间艺人。他非常熟悉民间艺人的生存环境、相貌特征、精神状态和喜怒哀乐,他的情感与这种音乐和这些艺人的情感发生了共鸣。他创作的《塔克拉玛干之魂》的所有人物形象,在现实生活中每个民间艺人的原型都有名有姓,有演奏不同乐器的特长。因为这幅巨作从反复构思、起草到落墨完成经历了20多年漫长的时间,不少他曾画过素描肖像的熟识的老艺人已经相继去世。每当他重返新疆故地寻访旧友,惊悉老艺人去世的噩耗他都情不自禁痛哭失声。而这种悲情也更加激发了他创作这幅巨作的使命感与责任感,他要把“十二木卡姆”民间艺人活着的形象和不朽的灵魂永远定格在自己的画面上。在创作这幅巨作过程中,画家的汗水和眼泪与画中人物的汗水和眼泪一起流淌。这幅巨作凝聚着画家40年的心血、40年的情感、40年的梦想,也是对他本人以往擅长的西部风情题材绘画的一种突破、改变和升华,最大的变化是他的艺术风格和审美趣味从矫饰的优美转向悲壮的崇高。在他的《塔克拉玛干之魂》中,繁管急弦代替了轻歌曼舞,狂啸呐喊代替了浅吟低唱,于是我们看到了生命激情的极度迸发、人类灵魂的昂奋高扬。

新疆古典音乐“十二木卡姆”,作为中国与世界的非物质文化遗产,不仅代表着维吾尔族的传统文化精神,而且代表着新疆各族人民乃至整个中华民族的传统文化精神。在刘选让的《塔克拉玛干之魂》画面上共有56个人物,大概隐喻着中华民族的56个民族。就这种深层的象征寓意而言,这幅中国画巨作堪称是一曲灵魂的绝唱——中华民族传统文化不朽灵魂的千古绝唱。

(作者为中国艺术研究院研究员、中华书画家杂志社总编辑、中国美术家协会理事)

(《塔克拉玛干之魂》局部头像 )

纪念碑性的大精图

——读《塔克拉玛干之魂》有感

邵大箴

刘选让君的作品《塔克拉玛干之魂》何以动人,因为在他的画中,我们看到他很全面的艺术技巧,坚实的造型能力,纯熟、精湛的笔墨功夫,纯正的绘画品格,趣味、还有顽强的审美追求。前几点一般优秀的画家都拥有,而后一点即顽强的审美追求,则是难能可贵的。这需要有艺术理想,有顽强的毅力,有不屈不挠的探索精神。

刘选让的这幅力作鲜明地体现了他的这些可贵的品质,在这幅作品中,他投入了大量的时间和精力,动用了积累了几十年的生活经验和磨练的绘画技巧。他用劲健的笔墨刻画了木卡姆动人心魄的瞬间,以神秘荒凉的塔克拉玛干大沙漠为背景,塑造了众多震撼人心的人物形象,寄托他对这片热土和生活在这里人民深切的感情。这幅纪念碑性的大精图,真实、生动地表现了大漠深处人民的痛苦与欢乐,他们饱尝生活炎凉,但不畏艰辛对未来充满理想,他们是具有旺盛生命力的强者。这不由人想起,这幅画的作者刘选让对艺术理想的追求,不正是与从他们身上获得的力量有关吗?

2015年4月9日

(《塔克拉玛干之魂》局部头像 )

文化艺术界人士对《塔克拉玛干之魂》视频评价摘录

【王文章:文化部副部长 中国艺术研究院院长】

这幅巨作不仅仅是表现这么一个演奏十二木卡姆的画面,我想它是在表达一个民族历史的面貌,和隐藏在这些画面里边的人物,他们内心情感的呼唤,一种对生命的渴望,对未来的祈求。我们中华民族文化是深厚的,我们中华民族文化是由各个民族的文化构成的,这个画面完全可以体现这一点。看这个画我是看了几遍了,我每次看都感到心灵的震撼,我想艺术家通过自己的艺术创造,能够使观众产生心灵的共鸣和震撼,这是很高的一个境界。

【吉佩定:外交部副部长 中国前外交官联谊会会长】

对绘画来讲,要走向世界,我认为刘选让教授,他给我们提供了一个启迪。

在刘教授这幅巨作中,我看到了它的艺术性,我看到了它的人民性。同时我非常看重它的国际性。我想到习主席讲的,我们的文化要走出去,我们对外宣传要用人家懂得的语言,人家能够接受的方式来跟人家交流,我觉得这一幅画,就可以起到这个作用。

【刘大为:中国美术家协会主席】

细节刻画很到位,人物的情绪表情,把握得夸张但是又很具体。衣服的处理也非常厚重,把中国笔墨的塑造和色彩的塑造和生活中的写实结合得很好,有一些油画的效果。整个色彩很和谐,给人感觉是像老照片一样,是五六十年代以前的新疆,一种荒漠、干燥的沙漠气候,一群人在这狂歌,非常投入,尤其是嘴、眼睛的刻画,把感情强烈地迸发出来的这种感觉画了出来。通篇色调很统一,有一种历史的沉积感,沙漠的暖调子。这是我看到选让的画里面,最为深入的、最为有分量的作品。特别是局部处理很到位,一些衣服,像这些衣服,用这些特殊的方法,用这些似沙子的颜色反复渲染,这也说明选让倾注了很多他的精力和投入才有这样的效果,很有震撼力……

【冯 远:中国美术家协会副主席】

今天有机会看到选让的新作,这幅表现新疆十二木卡姆的作品,让我感到非常震撼。选让给我介绍这件作品的构思已经很长时间了,是前后经历了他多次到新疆的生活体验,和他所能收集到的素材,以及作为一个对这片特殊的土地和文化历史有深入理解的一个艺术结晶。选让采用的是一种宏大叙事的表现手法,它不是一组几个人,而且是一个大幅面的大场景的来表现一个民族在叙说一个历史。我觉得这三点形成了选让这件作品的厚重感和它的力度。通过他精妙的制作以及他采用特定的素材、色调和表现手法,使得这件作品足以让我们感到某种视觉的震撼和心灵的震撼。

【邵大箴:中央美术学院教授】

刘选让君的作品《塔克拉玛干之魂》何以动人,因为在他的画中,我们看到他很全面的艺术技巧,坚实的造型能力,纯熟、精湛的笔墨功夫,纯正的绘画品格,趣味、还有顽强的审美追求。前几点一般优秀的画家都拥有,而后一点即顽强的审美追求,则是难能可贵的。这需要有艺术理想,有顽强的毅力,有不屈不挠的探索精神。这幅纪念碑性的大精图,真实、生动地表现了大漠深处人民的痛苦与欢乐,他们是具有旺盛生命力的强者。

【王 镛:中国艺术研究院研究员】

新疆古典音乐“十二木卡姆”,作为中国与世界的非物质文化遗产,不仅代表着维吾尔族的传统文化精神,而且代表着新疆各族人民乃至整个中华民族的传统文化精神。在刘选让的《塔克拉玛干之魂》画面上共有56个人物,大概隐喻着中华民族的56个民族。就这种深层的象征寓意而言,这幅中国画巨作堪称是一曲灵魂的绝唱——中华民族传统文化不朽灵魂的千古绝唱。

【尚辉:《美术》杂志主编】

刘选让的这幅《塔克拉玛干之魂》,我觉得是从史诗的角度来呈现维族人的精神纬度,从这个精神角度来讲,他就有一种史诗性,而且是特别重要的,他是用的中国画的语言,也是用了我们承传数千年的形式来展示少数民族,尤其是维族的历史,我觉得这种尝试和这种创作体量,以及他附载的历史的内涵和文化内涵是非常深厚的,可以说是新世纪以来一幅重要的史诗巨作。

【卢禹舜:中国国家画院常务副院长】

这件作品刘选让先生应该说倾注了他的心血,我感觉这是一篇鸿篇巨制的作品,规模很大,涉及到的人物众多,而且内容非常充实和饱满,画了那么多的人物,我们在画的面前确实感觉到很震撼,它有着一种铺面来的感觉,它有着一种艺术本身所能够产生的一种力量,直接影响你的那种感觉,所以你站在画前它会感觉到一种气息,感觉到一种氛围,感觉到一种艺术本身的力量,使我们感到震撼。

田黎明:中国艺术研究院常务副院长

刘选让的这件作品之所以让人感到振奋,让人感到深层的思考。他是以一种沉淀的方法,而这种沉淀的方法我觉得像文学的一种诉说,最后能够达到一种像一座高峰一样耸立在你眼前,让你不知不觉地为他的这种矗立而感到一种敬畏。人们站在这幅画跟前,有一种敬畏感,有一种崇敬的心态。他把绘画的元素与中国画的笔墨和中国画的形象观,都融入在了一个史诗般的情感当中,是当代人物画中一件鼎力之巨作。

【刘曦林:著名艺术评论家】

这幅画是选让深入到新疆的生活之中,对新疆美的深入了解的一种造型呈现。一个是人物情绪,一个是色调,都是和这种情调相协和相统一的,是很真挚、很感人的东西。一个是人物形象好,深入、有血有肉、有魂。第二个就是人物的内在的生命力,表现在外在的具体形态上,表现在每一根筋、每一根骨头、每片肌肉里边得到启示。

赵建成:中国艺术研究院中国画院学术委员会主任

看到选让在新疆的纪实片,他到那儿去以后,看到那些曾经多少次和他在一起的老一代演奏老艺人们(有些)去世了,他抑制不住自己的感情痛哭失声。我觉得这恰恰是选让能创作出这样作品的一个重要的原始动力,和他对这片土地所包含的那种非常深厚的情感。他生命里面最宝贵的时段,都留在了这里。我觉得这也恰恰体现了一个艺术家,非常真诚地、非常纯洁的一个精神世界。

【 孙 克:中国美术评论家】

我看到刘选让的这幅人物巨作,谱写了新疆基层百姓演唱的十二木卡姆的生动人物形象,他做了很多努力和探索,用自己全部的心血和汗水来完成这幅作品。十二木卡姆本身就是把它的历史、宗教、人民生活的气息全部贯穿到里面,所以,它是一种民族文化的集中体现。选让对新疆人民的朴素而强烈的感情,都通过这幅巨作表达出来了。是当代中国人物画坛十多年来出现的一幅力作。

【牛克诚:中国艺术研究院美术研究所副所长】

今天看到选让的这幅巨作第一眼,让我感到深深的感动和震撼!整个作品的构图没有采取西方式的构图方式,而是采用平面推开的方式,令画面不管是远近都有种压迫感,所以他这种构成形式和他绘画的崇高的基调相一致。它是完完全全从这个土地生发出来的情感来催促着他完成这幅巨作。所以这个作品非常能够打动人心。

【朱 军:中央电视台著名主持人】

刘老师像顶礼膜拜一样,要把这张画画出来,并且呈现给大家。当这张画80%的素描稿呈现在我眼前的时候,我当时一眼看上去就热泪盈眶,因为我对西北的生活这样一个群体太熟悉了。我们心中对维吾尔民族,对塔克拉玛干沙漠,对我们西部那种壮美的山河的表现,在这张画当中让我们看到了。可以说它在某种程度上寄托了我们内心想说又说不出来的那样的情感。

【贾德江:著名艺术评论家、出版人】

这幅作品塑造的一个个有血有肉活生生的人物,是画家的艺术视角指向一个民族历经沧桑、万劫不灭的精神世界,作品以精湛的语言,以高难度的技巧,融汇着东西方传统的、现代的、工笔的、写意的、水墨的等多种艺术元素为一体,呈现出一种形象的力量,给人以视觉的冲击力,诠释着塔克拉玛干大沙漠尘封的历史和生生不息的灵魂,构成了史诗般的历史大卷,令人荡气回肠。

【史国良:中国国家画院著名画家】

刘选让创作出这样一个巨作,让我非常震撼。这是他多年心血酝酿、创作出来的巨作。选让用自己独特的艺术语言,来叙述他的这个故事,而且是老百姓要听的,喜欢听的故事。这幅巨作花了他很长的时间,这也体现了选让的这种坚持。这幅画就像大地毯一样,他是用感情在编织,用自己的生命在编织。选让内心的感情像揉着沙子一样,有沙子的味道,这是就是他最大的成功。

【刘 临:清华大学美术学院教授】

看了这幅巨作,确实感到选让兄这些年的探索和实践。在学术上、艺术上、教学上和他对人生的感悟的这些方面,确实做了很多努力和探索,才能够把人的这个生命精神、生命状态和人的那个声嘶力竭的那种渴望自由,生命悲壮的赞歌,这样一种画面能够体现出来。我觉得选让兄的这个作品,称得上是一个力作,也是我们新时期中国画作品里头非常辉煌、壮观、有成效的一个探索而产生的巨作,很震撼!

贾帕尔·阿比布拉:新疆维吾尔自治区人大副主任

我今天有幸看到刘教授的作品(十二木卡姆),我特别感激,因为(十二木卡姆)是我们新疆维吾尔族的一个祖祖辈辈朴素的一个艺术,也是我们中华民族文化艺术的一部分。这幅画也感动我们新疆的各族人民,也同样宣传了新疆,通过它全国可以了解新疆,全世界也可以了解新疆,了解中华民族的艰苦奋斗,顽强不屈的精神。

【邓维东:新疆美术家协会主席】

我这是再次来看他的这幅巨作,老实说有心灵的震撼。他对于新疆,对我们少数民族的十二木卡姆的这种理解,可以说很少有人能做到,对这种少数民族文化的理解,可以说是非常到位的。而且他为了这幅画多次深入到新疆的和田、喀什这些基层,到民间去挖掘他创作的源泉,所以,每一个形象都让人感受到那样的真实,那样的崇高,也让人感到震撼。是我们当今这些中国画的艺术家们,在探索的过程中具有里程碑式、灯塔式的这样一件作品。

【多米尼克:世界艺术家联合总会法国分会会长】

看了这幅《塔克拉玛干之魂》,我的第一个想法是这幅作品使我想起了塞尚。塞尚曾经把人物与大自然使用同一种绘画方法呈现出来;而在古典画中经常是用一种方法表现景和大自然。我觉得刘选让的作品把这些人和景活灵活现的更有生命的表现出来,真的是给人的内心一种震撼!

【安德烈·杰尼索夫:俄罗斯驻华大使】

西安是古老丝绸之路的起发点,所以通过自己的经验和长期的研究,刘教授充分感觉到了丝绸之路和塔克拉玛干的精神,并把这个精神关注在《塔克拉玛干之魂》这幅画,这样通过文化,刘先生推动国家与国家的合作,并发展人民和人民之间的对话和交流,很感动。

【塔雷克·阿姆里:突尼斯驻华大使】

刘选让教授的作品《塔克拉玛干之魂》,让我想起了突尼斯和阿拉伯,想起了古老的丝绸之路。而且习近平主席现在提出了“两带一路”的战略构思,这让我们感觉到很骄傲,因为丝绸之路和我们阿拉伯国家有很密切的关系的,而且中国和阿拉伯的文化自古以来就有很密切的关系。

(国殇图 200x380cm)

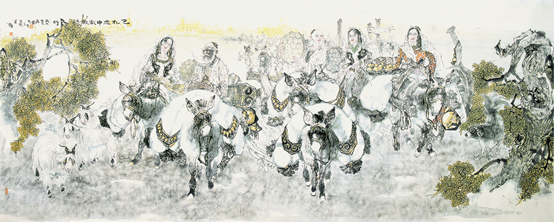

(巴扎途中载歌行)

(雪域情 220x180 cm)

(小古兰旦穆 68x68cm)

(沙枣花138x68cm)

(吐鲁番的葡萄熟了138x68cm)

(责任编辑:徐方)