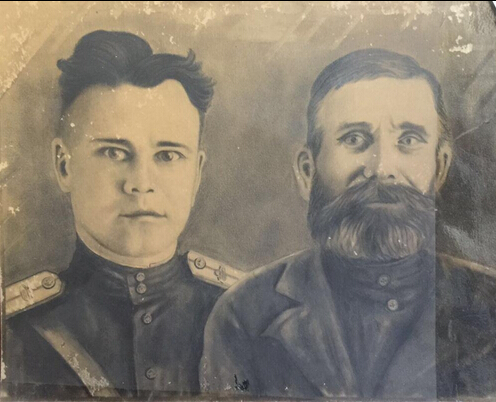

“英雄当归·为俄二战老兵中医保健公益行动团队”来到伏尔加格勒,一座曾经叫斯大林格勒的英雄城市。27日,在伏尔加格勒驻军军官大楼,记者见到了90岁的杰姆钦科·阿法纳西·格里高里耶维奇。

这位在33年戎军生涯中获得卫国战争勋章、勇敢勋章等27枚勋章的战斗英雄,1945年赴中国东北参加对日作战,血战牡丹江,给予日本关东军最后致命一击。 9月2日日本接受投降消息传来,他与战友们在哈尔滨郊外庆祝胜利。

那段艰难而英勇的岁月,让老兵永远不能忘记。

强行突击,成功夺取了牡丹江上的一座桥梁

1945年7月,杰姆钦科·阿法纳西·格里高里耶维奇所在部队,沿西伯利亚铁路向远东滨海边区集结。

8月9日零点10分,苏联红军从东、西、北三个方向,在4000多公里的战线上,越过中苏、中蒙边境,挺进中国东北,向盘踞于此14年的日本侵华部队发动全面进攻。

牡丹江是从东面掩护哈尔滨方向的重要防御枢纽,也是苏联红军进入中国东北腹地的“第一关”。阿法纳西回忆,红军动用了几千门火炮,几乎全部是75毫米以上的,还有几百门喀秋莎火箭炮。第一天的战斗很剧烈,他当时是坦克部队的一名排长,接受命令攻击日军的一个固定火力点。一个小口径炮弹打中了他的坦克,击中了炮手,战友在他的身边牺牲了。

阿法纳西忆起了“穆棱”这一地名。他所在的部队经穆棱向牡丹江推进时,因通讯联络不畅,曾经不幸遭受到苏联空军对自己部队的误炸。“侵华日军防守顽固。还玩弄假投降的伎俩,在我们接受他们投降时突然开火,为我们造成了更多意外损失”。与敌人的战斗在各种曲折和艰辛中进行,他们原来的90辆坦克后来就打剩下一半了。日军也伤亡惨重,但仍没有罢手的迹象。“但我们强行突击,终于成功夺取了牡丹江上的一座桥梁”。

到了8月14日,牡丹江战役的收尾阶段临近,一片即将成熟的玉米地,日本炮兵在另一端垂死挣扎。阿法纳西在坦克里闷热难忍,新任炮手晚上走出坦克找水时,在弹坑里发现了6个正要绝望剖腹的日本军人,连忙喊来更多的苏联红军。日本军人被缴了械,昔日里趾高气扬的他们,一个个垂头丧气。

破坏和平的不义之战,给俄罗斯和中国人民带来了一场浩劫

杰姆钦科·阿法纳西·格里高里耶维奇1925年11月6日出生在乌克兰东北部哈尔科夫州的叫塔瓦勒尚卡的村庄。

1941年6月22日卫国战争爆发,从1941年10月至1943年8月,著名四次哈尔科夫战役,苏德双方展开拉锯战,使阿法纳西的家乡战火频仍,家无宁日。村里所有的拖拉机手应征入伍,不满16岁的阿法纳西成了一名拖拉机手。1942年5月,德军以钳形攻势强行击破苏联红军防御,占领哈尔科夫。在德军轰炸的时候,阿法纳西腿部被炸伤。“只将伤口作一个简单包扎,迅速坐着马车撤离。刚到后方医院,伤口清洗一半,又听到德军袭击的警报,我们不得不逃到附近树林里躲藏一夜。”

后来阿法纳西转移到了萨拉托夫州,在一所军医院继续养伤。不久战火燃至伏尔加流域,曾经宁静的伏尔加河变成了一条被硝烟弥漫的血河,纳粹狂轰滥炸,百姓死伤无数。

这一年,阿法纳西是在恐惧和流离中度过的。他说,11月,刚满17岁的他在西伯利亚克麦罗沃参军时,在刺骨的寒风中还穿着夏天单薄的衣服。

1943年1月,阿法纳西在克拉斯诺雅尔斯克州米努辛斯克市的摩托兵学校学习了5个月,后来又转入坦克兵学校,1944年2月编入预备役团,当时军衔是少尉。然后在索尔莫沃城驾驶坦克,跟随部队向德国方向挺进,沿欧洲东部战线发起强大攻势。但他们没有到达柏林,在图拉迎来了第二次世界大战欧洲战场的胜利。

二战是德国法西斯和日本军国主义发起的破坏和平的不义之战,给俄罗斯人民和中国带来了史无前例的浩劫。阿法纳西感慨,70年前目睹中国东北战乱下破败景象时,他十分难过,在侵略者铁蹄践踏下,两国人民遭受着同样的命运。

他希望健康地活下去,让更多的人了解二战

杰姆钦科·阿法纳西·格里高里耶维奇清晰地记得,70年前的9月2日深夜,他们部队驻扎在哈尔滨的郊外,他与另外三名战士在坦克里睡觉,无线电里传来了日本投降的签字仪式在“密苏里”号上举行的消息。梦魇终于结束,他和战友们互相拥抱,高呼“乌拉,乌拉”,喜不自禁。

在整个讲述战争故事时,老人始终的脸上始终带着微笑。即使讲到战场的惨烈,眼神嘴角也很少流露出悲悯和忧伤。经历了战争的洗礼和岁月的磨砺,他已能坦然面对一切。

老伴娜佳23年前去世后,杰姆钦科·阿法纳西·格里高里耶维奇目前一个人生活。他有两个儿子,一个在伏尔加格勒,一个在萨哈林岛。

如今,参加二战的老兵群里,90岁算最年轻的。昔日赴华对日战友也渐渐离世,与他住在同一个区的另两位老兵也风烛残年,行动不便了。战争让他珍惜生命,他希望健康地活下去,用自己的存在,让更多的人了解二战,珍惜和平。

(编辑:徐方)